ソナスの滝澤です。

前回記事では、IoT向けの通信技術であるLPWAについて概略をお話ししました。

これからはLPWAに区分される各種の通信規格について概要をまとめて紹介したいと思いますが、その前に指標についてのお話をしたいと思います。

LPWAという区分には多数の通信規格があり、低電力で広域通信という大まかなくくりの中で各々が異なる特徴を持っているという大同小異な状況です。

そのような中で、用途に応じて最適な通信規格を考えるために各々の通信規格を比較する必要が出てくるわけですが、通信距離や通信速度といったメジャーな指標でも理論値なのか実効値なのかなど各規格ごとに前提条件が異なるため、同じ項目名だからと単純に比較すると思わぬ落とし穴に嵌ってしまうかもしれません。

今回は、そんなLPWAあるいは無線通信技術全般を比較する際に留意しておくと良いポイントをご紹介します。

提供形態・トポロジー

通信距離や通信速度といったスペックを見るよりも前に、まず提供形態やネットワークトポロジーを意識すると良いと思います。提供形態やトポロジーによってスペックの項目の意味することが変わってくるためです。

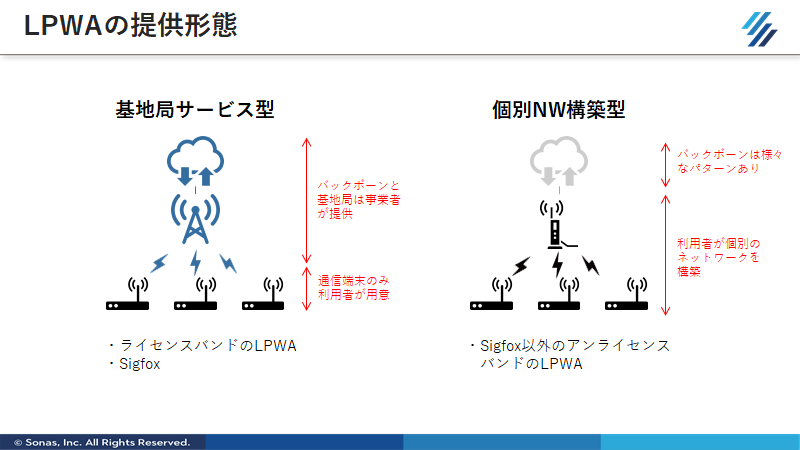

提供形態は前回記事で紹介した基地局サービス型と個別NW構築型に分けられます。

基地局サービス型では事業者が基地局を設置するため、利用場所が提供エリアに含まれているかの確認が必要になります。また、ノード1台毎の通信に課金されるため、台数やデータ量によってはランニング費用が割高になる可能性があります。

個別NW構築型では基地局(親機)をどこに設置して、どのようにバックボーン(インターネットや社内ネットワーク等)に繋ぐか、といったことを考慮する必要があります。また、個別NW構築型ではスター型かメッシュ(マルチホップ)型かといったトポロジーの違いが存在します。(基地局サービス型は基本的にスター型です)

通信距離

無線通信規格の通信距離は、「見通し」という条件での値であることが一般的です。この「見通し」とは、アンテナに十分な高さがあって送信側と受信側の間に何も障害物がないことを言います。いわば、理想的な状態での通信距離です。

実際の利用環境では、障害物や他の干渉源の影響によって通信可能な距離はスペックより短くなることがほとんどです。また、アンテナが地面に近いほど通信可能な距離は短くなっていきます。

基地局サービス型の場合は通信距離はあまり意識する必要がなく、利用場所がサービス提供エリア内に含まれるか、実際に十分な品質で通信できるかの方がポイントになるかと思います。

個別NW構築型でトポロジーがスター型の規格では、通信距離はそのまま基地局(親機)のカバー範囲を表すことになります。必要な場合、基地局(親機)の台数を増やすことでカバー範囲を拡張します。

トポロジーがメッシュ(マルチホップ)型の場合、通信距離は1ホップあたりの距離になり、これに規格の最大ホップ数を掛けたものが基地局(親機)のカバー範囲になります。基地局(親機)は1台で、中継ノード(規格によって中継専用のものや他の子機が中継を行うものがあります)によってカバー範囲を拡張します。

通信速度(スループット)

通信速度の値は、bpsまたはByte/sという同じ単位でありながら、各規格で最も基準にばらつきのある指標だと思います。

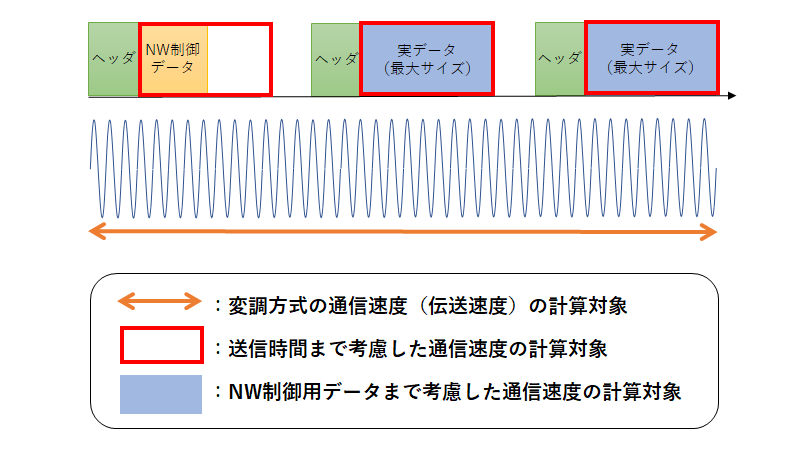

基準のばらつきというのは、「実際のデータ以外の部分をどれだけ考慮するか」の違いのことです。大きく分けて三段階の通信速度の値があり、各規格で同じ「通信速度」のラベルで扱われてしまっています。

変調方式の通信速度

最もシンプルで、他の通信速度の基本にもなる通信速度が変調方式の通信速度です。変調方式とは、ベースになる単純な波形の電波をどのように変形して0と1の信号を載せるかを取り決めた方式のことです。

変調方式によって1シンボル(情報を載せた波形のひとかたまり)あたりのビット数が決まり、ベースとなる電波の周波数によって1秒間あたりのシンボル数が決まるので、1秒間あたりのビット数(=bps)を算出することができます。よく知られる例では、無線LAN(Wi-Fi)で取り上げられるのはこの物理層の通信速度です。

この通信速度は制御にかかるオーバーヘッドを考慮しない理論値であり、実際の通信では後述の送信制御で通信を行わない時間が設けられていたり、ネットワーク制御用のデータをやり取りしていたりと、実際にデータを送信した際の実効的な速度は大きく下がります。

特にルールが決められているわけではなく絶対とは断言できませんが、「伝送速度」と表記される場合はこの変調方式のみを考慮した通信速度であることが多いです。

送信可能時間まで考慮した通信速度

次が、変調方式の通信速度に加えて送信可能時間まで考慮した通信速度です。

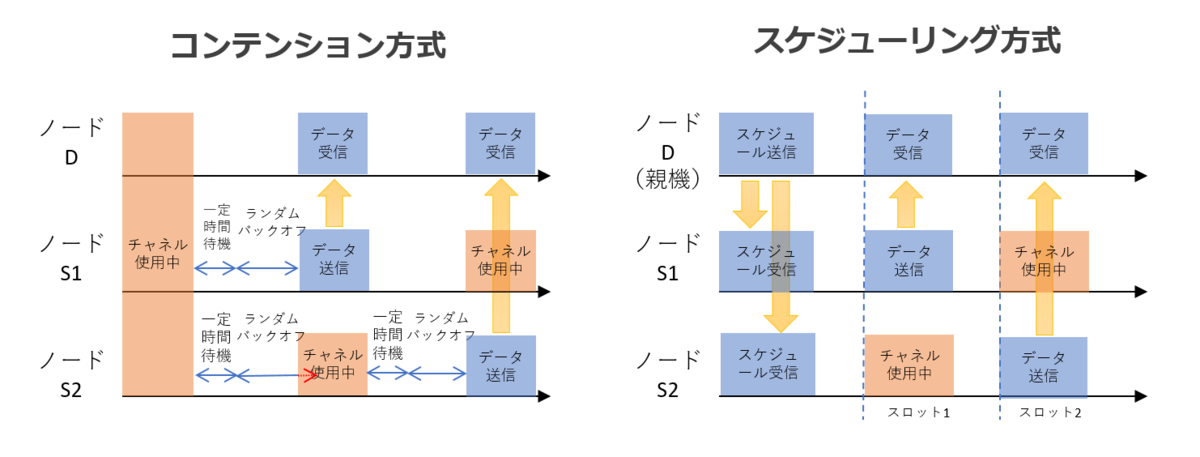

無線通信では、他の端末の電波と受信側で干渉してデータが正しく受信できなくなるのを避けるために、誰がどのタイミングで通信を行うかの送信制御を行っています。UNISONetの解説記事の「3-1. 送信制御方式:コンテンションとスケジューリング」では、その仕組みとしてコンテンション方式とスケジューリング方式を紹介しました。

上図の中で、コンテンション方式ではチャネル(電波)が空き状態になった後に一定時間待機して、さらにランダムバックオフと呼ばれる待機時間を取ってからデータを送信しています。スケジューリング方式では時間がスロットに区切られており、スロットとスロットの間には通信が行われない時間が存在します。また、やり取りするデータには実際のデータ本体だけでなく送信元と宛先などの情報を含む領域(ヘッダ)が付加されています。

このように通信が行われない時間や制御情報分を考慮して単位時間で転送できるデータ本体の量を算出したものを通信速度とすると、実用的な値になると考えられます。例えば上図のスケジューリング方式であれば、1スロットあたりの時間と、1秒のうち制御に使われるスロットの数、1スロットで送るデータ本体の最大サイズが分かれば1秒で送信可能な最大のデータサイズが分かります。コンテンション方式の方も、ランダムバックオフの時間を平均値として1台のノードが最大データ長で連続で送り続ける場合を考えれば算出可能です。

変調方式の通信速度に比べて実態を反映した通信速度であり、次に述べる制御パケットのないシンプルな規格であればほぼ実効値と捉えることができます。

NW制御用データまで考慮した通信速度

前項の送信可能時間まで考慮した通信速度で述べた「実際のデータ」ですが、厳密にはユーザが送りたい情報以外にもネットワークの制御情報が含まれていることがあります。例えば、スター(シングルホップ)型かつスケジューリング方式のネットワークで親機から送られる各ノードがどのスロットで通信を行うかのスケジュール情報や、メッシュ(マルチホップ)型なら宛先までの転送経路を決めるためのルーティング情報などです。

これまでに説明したそれぞれの通信速度との関係を図に表すと以下のようになります。

これらの制御用データまで考慮できれば、実際のデータの転送速度になりそれなりに精度の高い実効値と言えます。

しかし一方で、この段階の通信速度を公開している通信規格は多くはありません。なぜなら、ルーティング情報などが特に顕著ですが、ノード台数や設定パラメータ、環境の変化などネットワークの状況によって制御用データの送信頻度は必ずしも一定ではないからです。算出するために細かな前提条件が必要になる場合、条件が変わると結果もかわってしまうのであればそれは逆に実効的な値とは言えなくなってしまいます。

補足

これらの通信速度は、基本的にはネットワーク内の各ノードが各々に使える最大速度ではなく一つのネットワークとしての最大速度である、ということも注意が必要です。ネットワーク内のノードが複数台いる場合は、それらで分け合うことになります。

また、メッシュ(マルチホップ)型の通信規格では、ほとんどの場合1ホップの通信速度となるためEnd-to-Endでみた速度はホップ数の分だけ低下します。

(「ほとんどの場合」としたのは、例外的に弊社のUNISONetがマルチホップでありながらその通信速度はEnd-to-Endのものとなるためです)

また、通信規格が規定するネットワーク制御のデータ以外にも、アプリケーションの制御用通信も通信規格から見ると単なるデータとして扱われます。例えばセンサからのデータの送信が主な用途だとして、ネットワークの状態監視や欠けたデータの再送要求などを行っている場合などです。

情報技術者試験などで勉強された方なら、ネットワークの分野でOSI参照モデルという7層のレイヤーモデルが出てきたと思います。下層から順に、物理層、データリンク層、ネットワーク層、トランスポート層、セッション層、プレゼンテーション層、アプリケーション層という7層で、上位のレイヤの制御ヘッダ+データのひとかたまり(トランスポート層ならセグメント、ネットワーク層ならパケット、データリンク層ならフレーム)を下位のレイヤのデータ部として扱うモデルです。

非IPネットワークの無線通信でもこのモデルは概ね対応しており、一般に無線通信規格とは物理層・データリンク層・ネットワーク層の3つのレイヤーの動作方式を規定したものになります。これまで紹介した通信速度の分類も、大まかには物理層のみの通信速度、データリンク層まで考慮した通信速度、ネットワーク層まで考慮した通信速度と考えることができ、トランスポート層より上位の制御情報を考慮した通信速度は、実際のアプリケーション次第であると見ることができるかと思います。

消費電力

消費電力はIoTにおいて最も重視されるファクターと言っても過言ではありません。消費電力の指標は一般向けの公開情報としてはW(ワット)やA(アンペア)といった実際の消費電力値より、イメージのしやすい「乾電池で〇年」といった表現がされていることが多いと思います。

しかしながら、その前提条件は例によって通信規格や製品によってまちまちです。実用を想定した条件で評価をしている場合もあれば、最大値の評価をするために性能を落とした設定にしている場合も考えられます。

必要に応じて、消費電力評価時のノードの状態(動作モードや通信速度・消費電力設定)、実データの有無とサイズ・発生頻度など、具体的な評価条件を確認しておくと良いでしょう。

また、実環境での電池の持ちが気になるのであれば、担当者に実案件での実績を訊いてみるのも良いと思います。具体的な事例は答えられないにしても、「この電池でこれぐらいの送信頻度であれば電池の持ちはこれくらい」というのは経験的に傾向をつかめていることが多いです。

最後に

LPWAの通信規格を比較する際に留意しておくと良い、各指標のポイントを紹介させていただきました。

通信距離・通信速度・消費電力といった一見イメージしやすい指標でも、実は規格や製品によって前提条件が大きく異なることがあり、単純比較は難しいということが分かったかと思います。

しかし、だからといってそれぞれの指標が全くの無意味であるということはありません。その指標がどのような前提なのかということを理解していれば、「マルチホップの規格Aはスペック表記上は同じマルチホップの規格Bより通信速度が遅いけれど、規格Bは物理層の伝送速度で1ホップの値なのに対して、規格AはEnd-to-Endでの送信可能時間を考慮した値なので、実際には規格Aの方が性能が良いかもしれない」といったことは考えることができます。今回の記事が、そのような助けになれば幸いです。

次回はいよいよ、それぞれの通信規格に触れていきたいと思います。